序

詹姆斯·卡梅隆

科幻总是在问一些宏大而深奥的问题:人类是什么?在万物的宏伟蓝图中我们的位置又在哪里?我们是浩瀚宇宙中的唯一存在,还是某个庞大群落的一分子?而这一切又都意味着什么?将来会发生什么?我们是注定毁灭,还是必将成就伟业?科幻,是一种不惧未知、对深不见底的哲学深渊积极进行探求的一种文学体裁。十几岁的我被这种主题深深地迷住了,而在之前的童年时代,我时常为亮闪闪的机器人和淌口水的怪物所诱惑。我开始变成了一个科幻小说和科幻影视的狂热消费者。我四处搜罗任何一本封面上有宇宙飞船和机器人的廉价平装小说和杂志(通常封面上还会安排一个性感撩人的艳丽女郎,衣不遮体、楚楚可怜地出现在太空或外星世界那险象环生的环境中……)。每个周五晚上,我总要熬到凌晨收看“怪物恐怖电影剧场”,也正因如此,20世纪50年代的B级黑白电影我都耳熟能详。如此,我见识了形形色色的外星人入侵的策略——无论它们通过豆荚、孢子,还是借着流星以黏黏的一坨的形式来到我们中间;我熟知每一种创造怪物的方法,不管是通过实验室事故、核试验,还是把尸体缝缀在一起使用电流激活。那时,我在邻近一个城市上中学,每天乘坐公交车单程要花上一个小时。在这段通勤时间里,我每天看一本科幻小说(不过,《沙丘》花了我好几天时间)——从20世纪30年代和40年代的那些廉价小说到布拉德伯里(Bradbury)、克拉克(Clarke)、海因莱因(Heinlein)和阿西莫夫(Asimov)这些大师的作品,再到20世纪60年代后期颠覆传统的新浪潮科幻,可以说我都看遍了。

直到上了大学我才意识到,其实还有其他类型小说的存在,于是我又开始了更为宽泛的阅读,所接触电影的艺术形式也更广了,但骨子里已经定型了,我已经从基因层面把自己的大脑塑造成了一个科幻故事讲述者的大脑。

当终于轮到我施展拳脚的时候,我所写的第一批剧本都是太空歌剧和外星人入侵的故事,第一个被拍成了电影的是1984年的《终结者》。当我紧赶慢赶拍完了这部电影后,我与猎户座影业(

恰好就在《终结者》问世前的几年时间里,这种类型的影片成功地打入了主流电影的行列。在1977年,《星球大战》莫名其妙地——难以置信地——变成了史上最卖座的电影。接着,《E.T.外星人》(〕,这里面的主角和反派都是外星机器人),那么长时间占据票房排行榜前12位的电影中,就有11部是科幻电影。这些电影用科学时代的术语,而不是迷信和幻想来讲述新神话故事。它们不仅仅是科学幻想,也是世界上最为盈利的娱乐形式。科幻电影不再是少数派了,如今它已成为主角。

当然,科幻并不一直都是称雄天下。在20世纪的大部分时间里,它都在挣扎着期待被人们接纳,但却时常遭人嫌弃、被边缘化,受到奚落嘲笑更是常有的事。但在那些当代经典科幻电影、电视剧出现之前,早在20世纪60年代,就曾有过一些领先于时代的剧集:《星际迷航》(

我还想展示一下,科幻是如何带领我们前往充满希望的未来之梦,又如何驱除当今附在我们身上的种种焦虑的恶魔。在这个前途未卜的时代里,核战争、社会动荡和生态灾难等种种的恐惧始终阴魂不散,而科幻允许我们去探究,探究我们对未来最深的恐惧和最乐观的希望。它也允许我们去应对,应对我们与科技威力之间难以调和的关系,我们对宇宙的了解逐渐深入,更揭示出我们在其中的位置可能微不足道。科幻是我们面对这些恐惧的自有之道。

在《詹姆斯·卡梅隆的科幻故事》中,我们大致将科幻分为6个主题:黑暗未来(Dark Futures)、怪物(Monsters)、时间旅行(Time Travel)、智能机器(Intelligent Machines)、外太空(Outer Space)和外星生命(Alien Life),并分别进行了深入的探讨,揭示它们是如何随着科学发展和人类对自然世界的了解逐步出现的,以及它们是如何从这个时代的焦虑和偏执中浮现出来的。

为了获得更为广泛的视角,我在电视节目中亲自采访了科幻电影从业者中的6位巨擘:吉尔莫·德尔·托罗(Guillermo del Toro)、乔治·卢卡斯(George Lucas)、克里斯托弗·诺兰(Christopher Nolan)、阿诺德·施瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)、雷德利·斯科特(Ridley Scott)和史蒂文·斯皮尔伯格(Steven Spielberg)。本书全文收录了这些内容广博而生动的谈话,以及对科幻的深刻洞见,它们都来自科幻影史上最著名作品背后的创造性头脑。专题短文是由几位科幻专家就节目中探讨过的关键话题所撰写的文章。这些文章中附加了一些历史背景,以便读者能更深入地了解科幻类型中的一些关键元素。

科幻绝不仅是怪物和火箭飞船,科幻总是直指人心。它探究的是一群会用工具的猿猴是怎样掌管了这个世界、建立起人类世(Anthropocene)(荷兰化学家、诺贝尔奖得主保罗·克鲁岑(Paul·Crutzen)所提出的一个新概念。他认为地质年代中的全新世(Holecene)已经结束了,鉴于人类活动对地球的巨大影响,应该用人类世(Anthropocene)这个新纪元来命名当今这个时期。——译者注。)纪元,好坏姑且不论。人类就像是夜间行驶在蜿蜒高速公路上的一辆汽车,每一个弯道都面临着打滑的危险,科技是驱使我们向前的动力,它既能让我们生存也可以令我们毁灭。科幻则是我们的车灯,通过它我们才能看清前方的道路,使我们在每一个弯道处能及时转弯。同时,它也能让我们瞥见没有转弯会产生的后果。理解一代又一代科幻创作者留给我们的那些叹为观止的杰作,是我们这个物种向着掌控自己命运的方向前进的一个阶梯。

这就是关于科幻的故事,我们得去掌控结局。

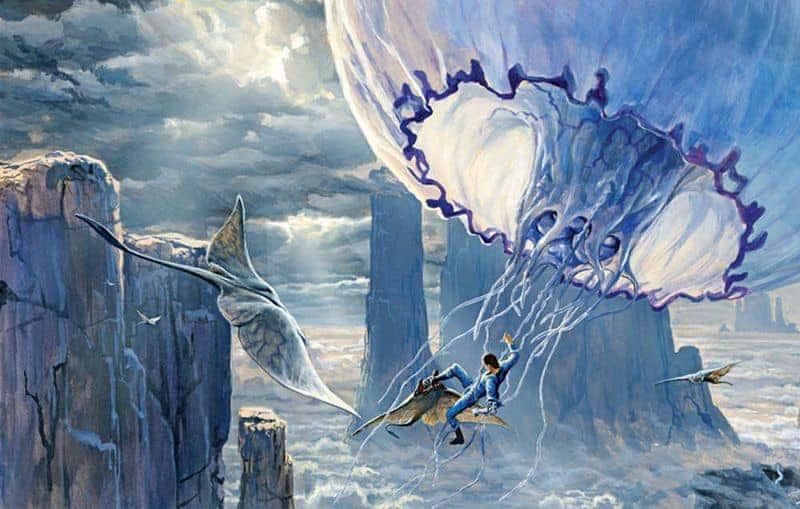

詹姆斯·卡梅隆为《异种移植》所设计的概念图。在这幅创作于1978年的概念图中描绘出了鳐鱼状的“风鲨”,它们本来出现在《阿凡达》的早期剧本大纲中,但后来经过了重新处理,最终演变成了电影中看到的飞翔的斑溪兽的样子。

詹姆斯·卡梅隆为《异种移植》所设计的概念图。在这幅创作于1978年的概念图中描绘出了鳐鱼状的“风鲨”,它们本来出现在《阿凡达》的早期剧本大纲中,但后来经过了重新处理,最终演变成了电影中看到的飞翔的斑溪兽的样子。